互联网广告的市场设计

发布时间:2025-02

浏览量:237

本文字数:12763

读完约 43 分钟

一、广告那些事

广告的艺术性 (直接目标是广告如何与受众产生共鸣) 和市场性 (直接目标是如何帮助企业销售产品或服务) 总是相伴而出现的。艺术性成分多的广告,大多被称为品牌广告,市场性成分多的广告则被称为效果广告。

莫比广告大奖:2000年-朝韩峰会:“邦迪创可贴-韩朝峰会”

戛纳国际广告大奖:iPad-mini

克里奥奖

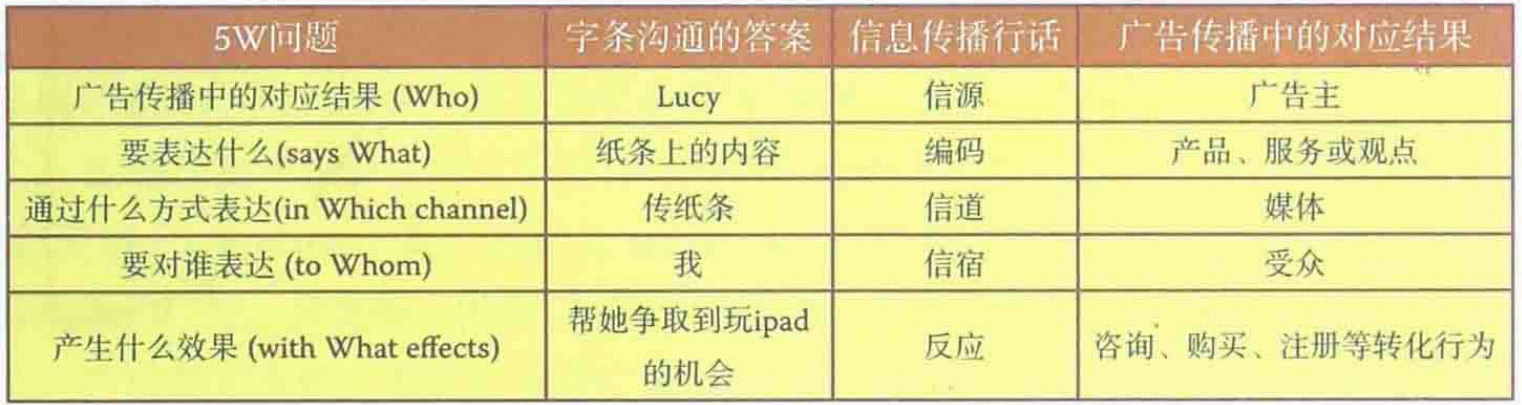

美国芝加哥大学政治学教授拉斯韦尔 (H. D. Lasswel) 于 1948 年提出一套关于信息传播的模型。他把一次有效的信息传播分解成 5 个“W”:

Who says What in Which channel to Whom with What effects.

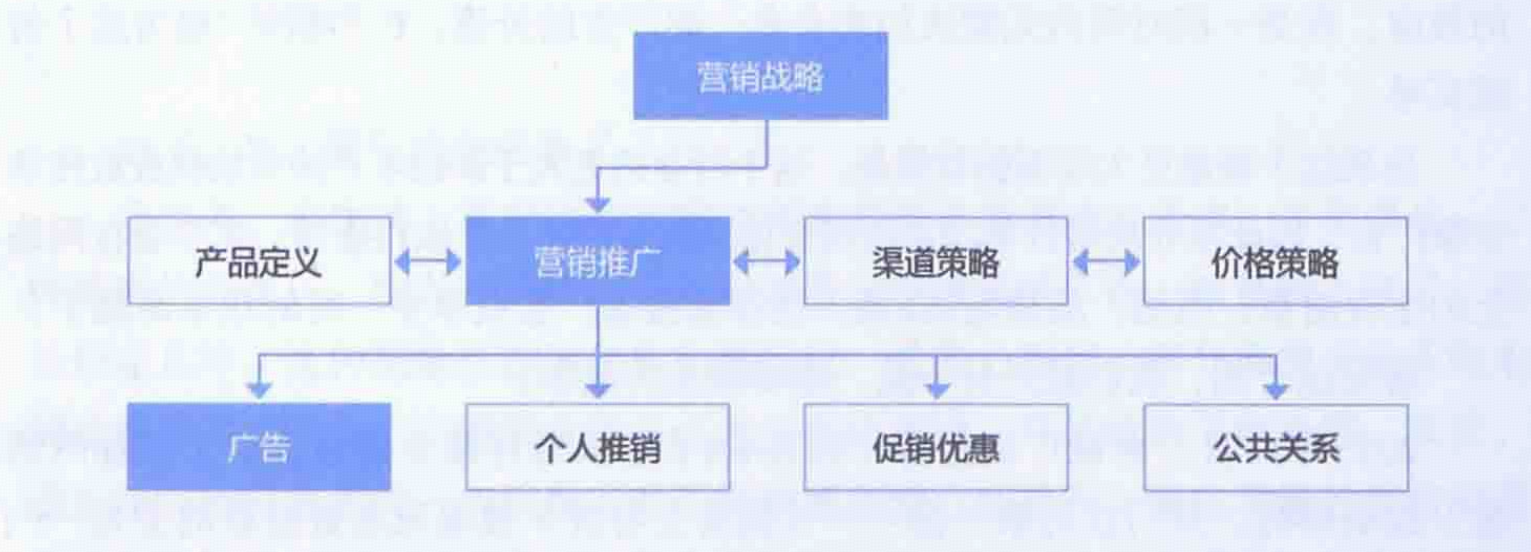

对企业营销来讲,广告只是完成企业营销战略的一种战术工具。从企业的广告投放透视企业的营销战略,这就是猜图;

从企业营销战略可以了解为什么要这样投放广告,这是高屋建瓴。

广告是一种匹配,那么怎样衡量这种匹配的好坏呢?无非是从三个维度:

匹配的范围:越广越好,这样广告主就能卖出更多的商品。

匹配的速度::快越好,这样广告主就能快速抓住市场的机会。

匹配的精度:越准越好,这样就能在成本既定的情况下获得尽可能高的投资回报率(ROI)。

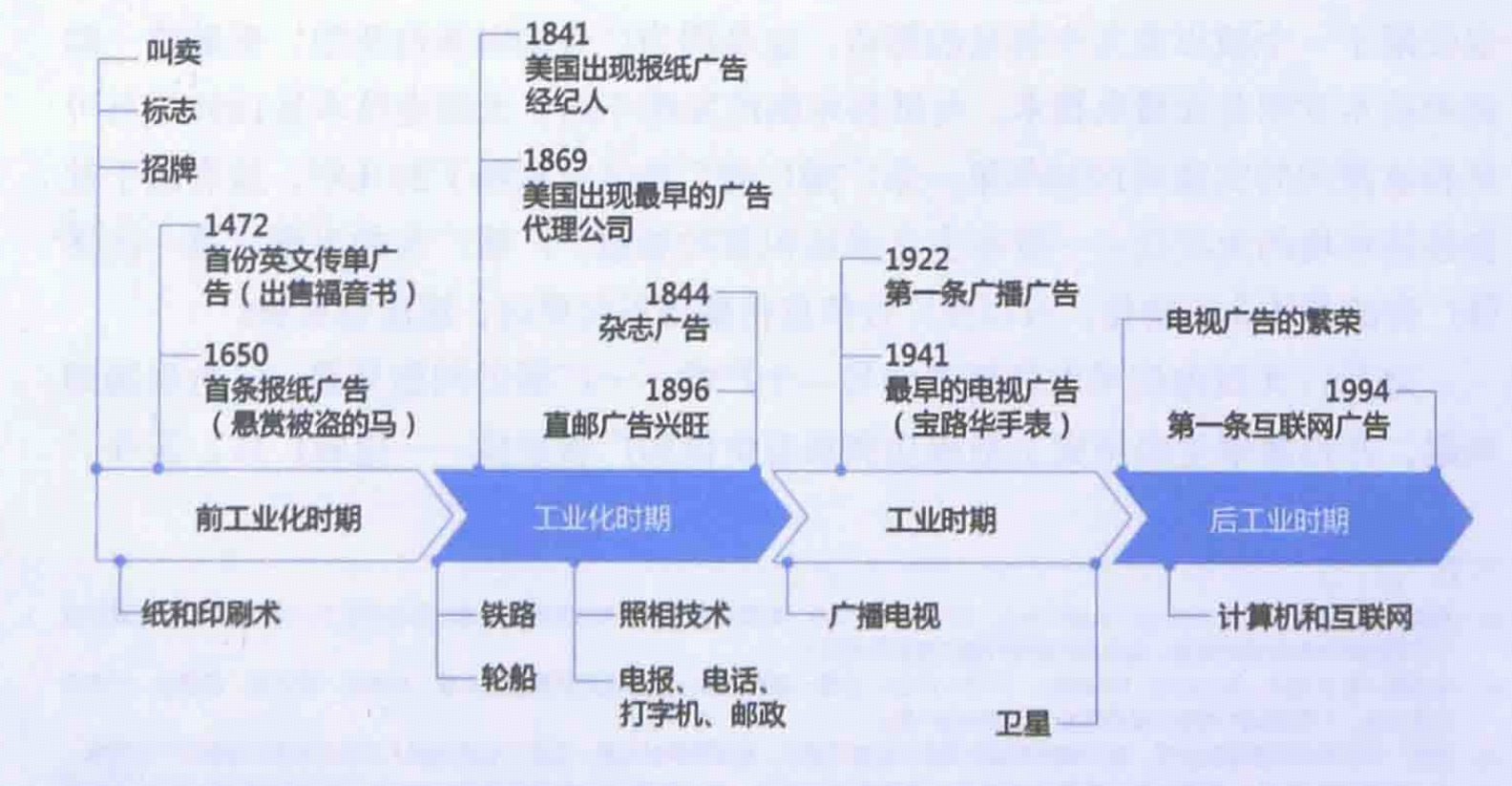

只要是能改进上述广告匹配“广”、“快”和“准”的科技发明,广告都会快速地将其纳入自己的领域,推动广告自身的变迁。广告产生已经上千年了,但直到 20 世纪才蓬勃发展起来,就是因为这个时期交通、通信和媒体等这些领域能提升广告匹配“广”、“快”和“准”的技术有了突破性的发展和应用。

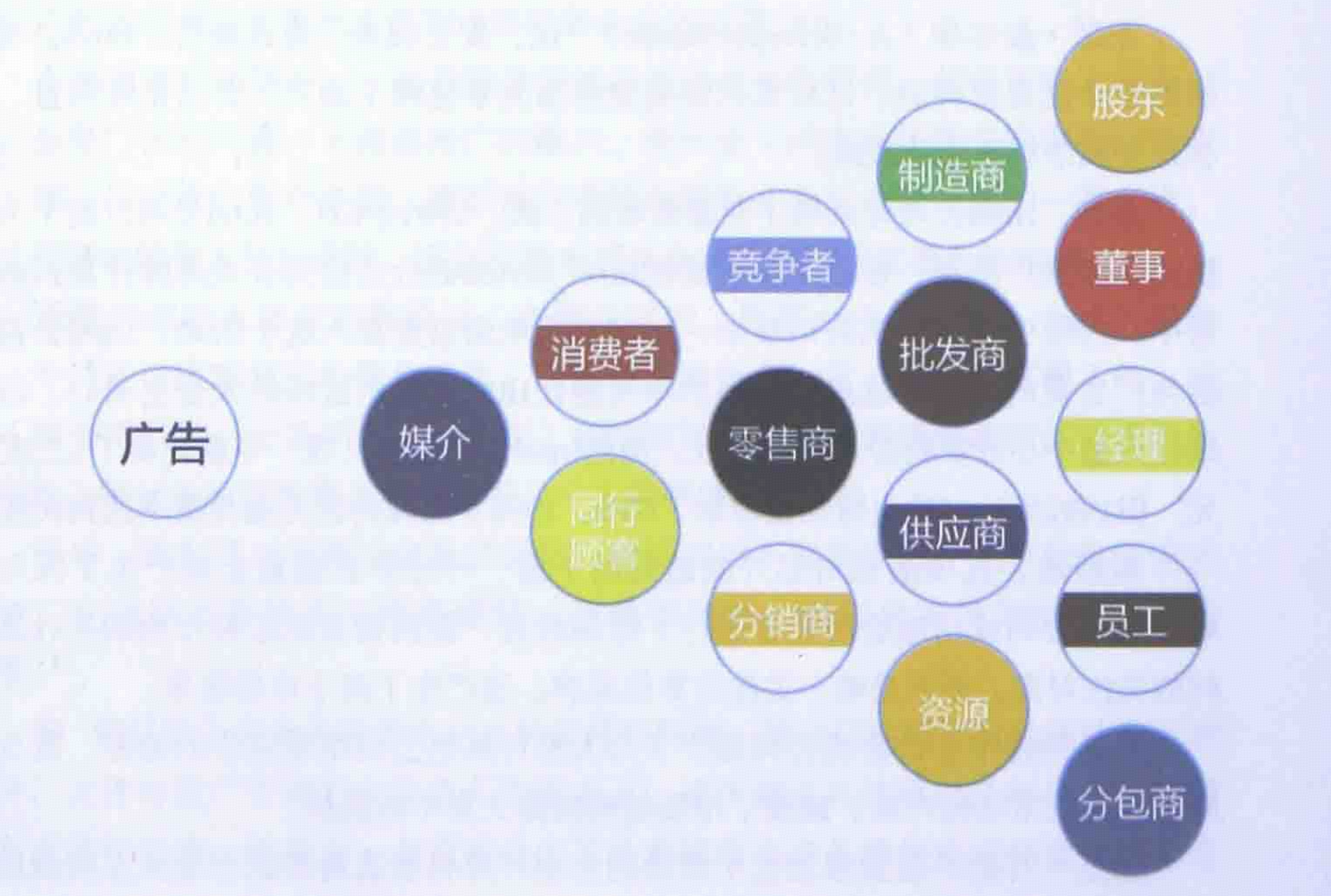

一旦企业发布了广告,对经济生态圈中各个角色都很可能产生影响,有时对同行的影响还可能是正向的。对此,广告学大师威廉姆·阿伦斯 (W. F. Arens) 有个非常恰当的比方:发布广告就像打台球,一杆下去,受影响的不仅是与白色游子直接接触到的球,所有的球都会受到影响。

最早关注到广告对经济起作用的是均衡价格论的创始人马歇尔 (A.Marshall ),他发现:由于信息不对称,广告可以提供给消费者一些信息,使得消费者能更好地决策,用相对较低的成本满足自己的需要,这可以改善市场的效率。

最早在经济模型中分析质量信号的经济学家是建立了垄断竞争模型的张伯伦(E.H.Chamberlin)。在他的垄断竞争模型中,张伯伦把广告当作销售成本。他根据广告的作用把广告分成两类:一类是信息型广告,为消费者提供商品信息;另一类是劝诱型广告,为消费者提供质量的信号。

信息型广告使消费者在购买商品时有了更好的决策,从而当消费者面对商品价格上涨时变得更加灵敏,因为他有更多信息可以决策,这叫做需求弹性变大;劝诱性广告则在消费者心理创造了商品品牌的忠诚度,从而消费者在面对商品价格上升时反应变得迟钝,这叫做需求弹性变小。

广告是商品竟争的主要万式,没有了这种方式,商品可竞争的空间就大大受限,一个直接的后果是社会产品非常单一,生活也很单调。

企业做广告后会带来销量的增加,而销量的增加促使企业做出的最直接反应不是提高商品价格,而是增加产量以应对增加的订单。产量增加会使每件商品分摊的固定成本更小,价格反而会有更大的下降空间。尤其是对那些规模经济的产业、广告越多,产量越大,反而成本和价格会越低。

二、市场设计和集贸市场理论

商业设计或者叫市场设计就是对社会资源的重新整合,以实现更高的社会运行效率。它的另外一个叫法是“微观经济工程”。称之为某某“工程”的学问通常是指如何设计出某个学科理论的应用环境,以使相应的理论成果得以应用。

微观经济学中最重要的定律之一是一价定律,意思是说,在一个有效的运行良好的市场中,同样一个东西不会出现两个不同的价格。但在现实生活中,我们看到的往往不是这样。同样的一瓶饮用水在沃尔玛和家乐福的价格通常是不同的,相同只是偶然。一价定律还告诉我们,如果市场中存在两个不同的价格,那么可以找到一种低买高卖的商业模式来赚取利润,直到它们之间的差异消失。

一价定律成立的假设主要有两个:一是交易成本很低,二是信息对称。

利用经济理论我们可以有有两种方法赚钱:

第一种,在理论假设与实际市场环境不一致时,找到产生不一致的原因,并想办法解决掉。

比如,如果造成一价定律不成立的原因在于运输成本导致的交易成本过高,那么重点考虑降低运输成本的问题。利用 LBS 定位技术和互联网众筹的方式是否可能将社会零散车辆集中起来降低交易成本,从而实现获利。再如,你可以通过技术手段在互联网上淘到更便宜的商品,那么你就是在利用其他人的信息不对称获得利润。

除非有很好的技术或业务创新提升了市场效率,否则这种设计很难大规模操作而成为一种常规的商业模型。

第二种,在理论假设与实际市场环境一致时,尝试找到不同市场或不同时间的价格不一致,并设计低买高卖的方式赚取差价。

比如,金融市场就是这样一个理论假设与实际市场环境比较一致的市场。事实上,金融市场比商品市场更符合一价定律,全球各地的黄金、债券和汇率价格相差就很小,千分之几的量级。但差距小归小,如果我们利用大数据处理技术,实时挖掘不同市场上金融产品价格的变化,即时发现市场价格间的微小差异,那么就有可能迅速构建一种投资组合,低吸高抛,赚取差价。

两个物品 A 和 B 如果带来的使用价值接近,那么他们的市场交易价格也应该差别不大,这是一价定律的延伸。

比如,还有 30 年才到期的国债和还有 29 年半才到期的国债现在的交易价格应该几乎一样才合理。但是,由于市场的流动性、市场的认知和供给变化等因素,会造成它们的真实市场价格之间产生短暂和轻微的分离。长期资本管理公司的这群聪明人利用其专业知识和大规模计算建立了一套自动投资系统模型,用来寻找市场中的这种短暂的价格分离。一旦他们发现两个债券的价格发生足够大的分离,则会通过一系列金融手段的操作,买人价格偏低的债券,而卖出价格偏高的债券。然后等待市场价格恢复正常,再做一个相反的买卖操作,从而赚取两次交易的差价。

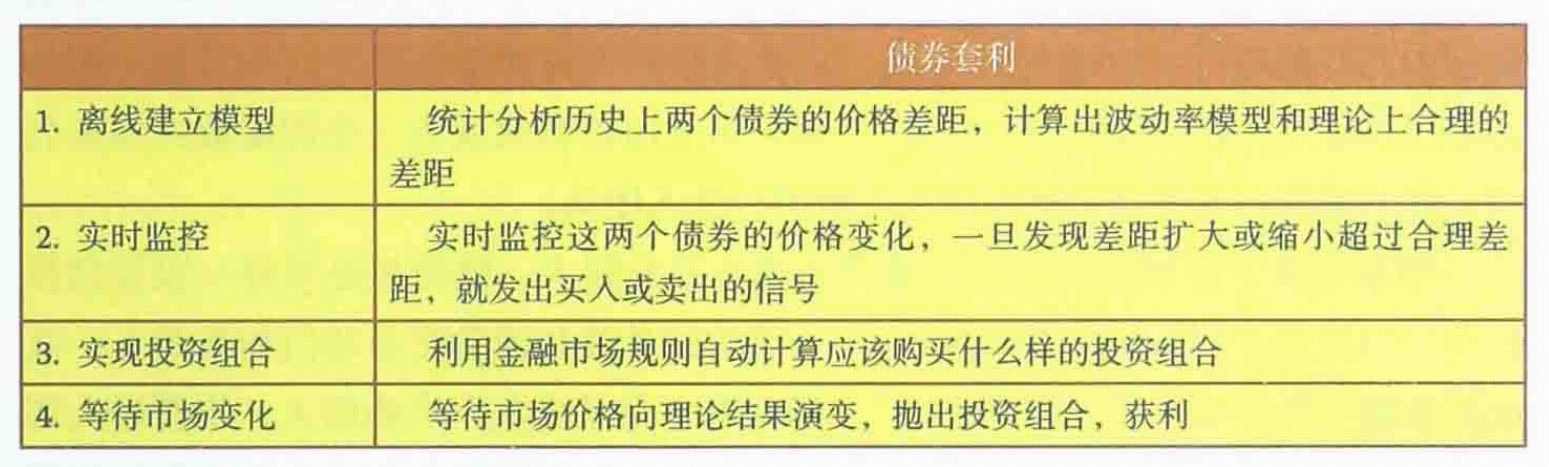

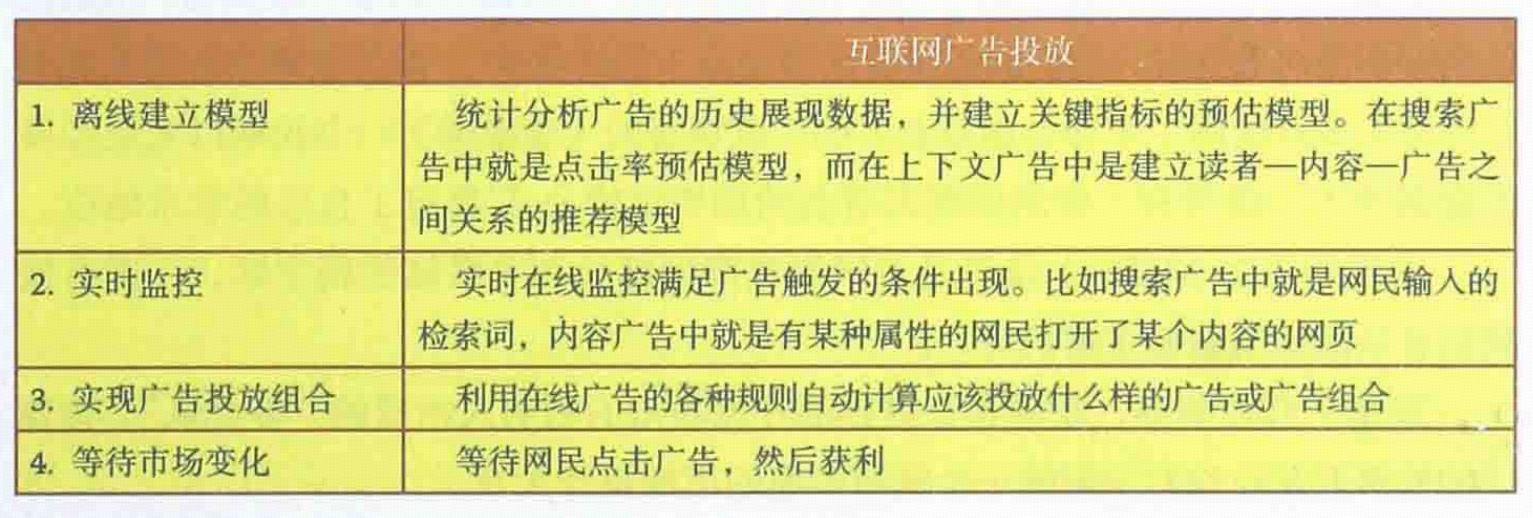

债券套利投资的四步基本过程

互联网广告投放的基本过程

一般来讲,一个产业的发展大致会依次经历这么几个阶段:一开始是技术驱动为主,逐渐过渡到产品驱动,产业成熟后大多以运营为主要驱动力,然后是等待下一次技术革命的浪潮来临,要么产业升级,要么产业覆灭。那些顺应产业发展潮流的公司最容易发展壮大起来。

互联网技术把碎片化的长尾价值挖掘出来加以利用,这是线上媒体与传统线下媒体的一个本质区别。

互联网广告的特点可以从宏观和微观两个层面总结如下:

宏观上,互联网广告正处在技术和产品双引擎驱动的阶段,就像一头年轻强壮的非洲雄狮,互联网广告正不断地在广袤的草原上扩展自己的边界。

微观上,互联网广告有两个特征是传统广告所不具备的,即计算导向和媒体泛化。

三、广告与博弈

实际上,这告诉那些有能力有理性的企业在面对一个混乱而无序的市场时如何出牌。比如,一个利空的谣言让市场中的人们在抛售某支股票(如李天一成为新闻热点时,仅仅是名字一样的天一科技股票跌停),而你明知道这是多么荒唐。但市场的均衡是什么呢?

抛售,短期内一定是抛售,跟着市场抛售,尽管你知道这是不理性的行为。

而在生意场上,大多数非理性的行为背后有着理性的动机。比如,在搜索广告的竞争博弈中,在某些地域和关键字上,一些当地广告主的竞争形成了一个均衡,当闯入新的竞争者时会打破原来的平衡。原有的广告主会采取很高的报价(非理性的报价)来恫吓新进人者,让他知难而退。这种短时的非理性报价其实是理性的,为的是反复博弈的长期利益。

在团队的稳定状态,弱势同学和强势同学的预期收益应该一致。如果强势同学获得的预期收益高,则新来的强势同学会以更大的概率沉淀下来,而弱势同学占比就会减少,从而会使双方的收益差距变小。反之也是这样。

所以,根据 R 强=R 弱,强势同学占比的临界值就可以计算出来,x=1/6。

1815 年,英国经济学家李嘉图(D。Ricardo)用这种理论解释国际贸易产生的基础,写在他的名著《政治经济学及赋税原理》一书中,后人称之为比较优势理论。

一个人喜欢并擅长做的事情通常就是他具有比较优势的工作,因此:人一定要做自己具有比较优势的事。

四、广告与拍卖设计

简言之,包含下面两个东西的机制就是拍卖:

1、确定的规则。核心规则是两条:一是拍卖的物品分配给谁,这是分配规则,价高者得是个基本原则。除此之外,还包括如何顺序分配多个物品(比如后面要讨论的广告位的分配)、如何处置流拍物品(比如荷兰鲜花拍卖中流拍的鲜花的处理)等。二是竞买人如何支付,这是支付规则。细分一下也有两方面:谁来支付和支付多少。获得物品的人支付是个基本原则,但没获得物品的竞买人未必一定不支付。比如这样的例子-忧郁败者拍卖。

2、投标人的报价。这里用投标人替代竞买人的说法,是因为拍卖不仅包括多家竞买的情况,还包括多家竞卖的情形,比如建筑工程招投标和采购招标。有时竞买人不仅需要报价,还需要报出购买的数量,比如荷兰鲜花拍卖,在竞买人竞价成功后,竞买人需要报出购买的数量。

拍卖的各种形式和应用

拍卖应用较广泛的市场特征之一就是竞买人对商品的价值认识差异较大,卖方较难确定买卖双方一致的价格,从而拍卖是较好的选择。有两类商品购买人对商品价值的判断差异较大:第一类是高价值物品,即单价较高的商品;第二类是易腐品,即使用价值很快衰减或消失的商品。

第一类高价值商品,典型如古董。多数情况下,古董是独一无二的,既不能像批量生产的商品那样通过成本核算确定价值,也不能根据参照物确定其价格。

各种买家对同一个古董的价值判断差异非常大,所以,古董尤其是价值高的古董一般是通过拍卖行成交的。

第二类是易腐品,典型如鲜花。首先,鲜花是市场价值波动很大的商品,不同地域的人对花的喜爱程度是千差万别的。中国文人喜爱菊花的傲骨,而法国只在葬礼上才用到菊花,德国人则把矢车菊作为国花。固定价格显然不是卖家的最优策略。其次,不论多么名贵的花,一两周甚至几天后就会凋谢,变得一文不值。所以,花农迫切需要为每天这么大的交易量找到一个快速成交的方法,拍卖于是当仁不让。除了鲜花,从海里打捞上来的鲜鱼也是个易腐品,因此比较适合拍卖的方式进行交易,读者可以自行了解日本东京筑地鲜鱼市场的拍卖机制。

互联网广告,一次网民的到访给广告主带来的价值对不同的广告主而言有很大的不同。同一座南方城市的两家婚纱影楼,A 影楼的网站如果有 100 次客户访问,仅有 1~2 个用户购买其服务,而 B 影楼则有 8~10 个。我了解过其中差别的原因,其一是 B 影楼品牌影响力要比 A 影楼好一些,其二是 B 影楼有十几个专职的客服人员对访客通过线上或电话的咨询进行精心的服务和营销。其精心在于专业,其中一组人员专门负责争取留下用户的电话号码等联系方式,并不急于向访客推销其服务。而由另一组销售寻找合适的时机,通过留下的联系方式再次营销,约访客上门。

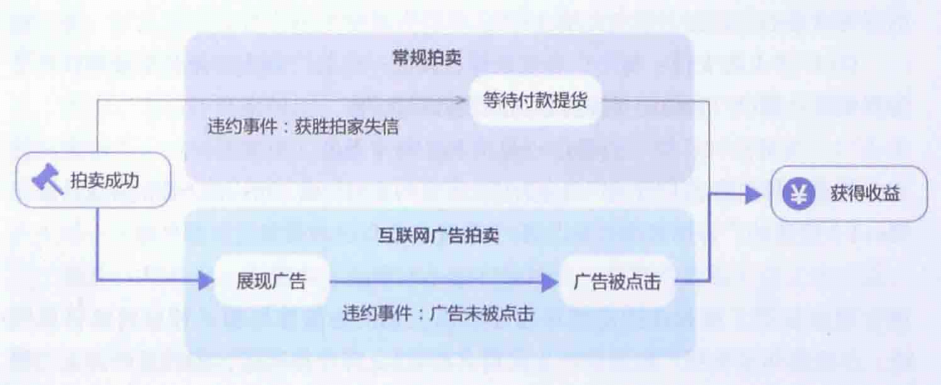

总之,一个结论就是互联网广告主对一次访客价值的大小相对比较分散和波动。同时,搜索广告位和鲜花一样也属于易腐品,过这个村卖不出去,价值就划归为零。所以,互联网广告成为了拍卖理论在应用中最成功的场景,没有之一。

一般地,卖家对竞买人的估价形式分成三种,私人估价(Private Values)、关联估价(Correlated Values)和公共估价(Common Values)。

私人估价:在这种私人估价的假设下,即使你知道了其他人的心理底价,也不会影响自己的价值判断。你的心理底价是由你自己的三观决定的,与他人无关。

私人估价当然是对实践的一种理论抽象,为什么要专门对竞拍者的估价进行抽象假设呢?不妨设想,如果物品的卖家知道所有竞买人对物品的估价,那么卖家出售物品的最好方法就是以所有竞买人的最高估价作为标价出售。这当然是理想的情况,但这告诉我们在卖家决策时,竞买人的估价是如此的重要,它是影响竞买人策略行为的主要因素。

所以,卖家对竞买人的估价进行合理推断,是卖家设计拍卖机制的第一步。这种机制设计的思路一般被称为贝叶斯(Bayes)机制设计方法。

关联估价:现在假设你的身份变了,不是一个古董收藏家,而是一个古董贩子。你在这个市场买上这个“康熙青花徽章纹瓷盘”就是为了在另一个市场或另一个时间将它卖掉。你也有真爱,但与前面的古董收藏家不同,你真爱的是两次交易的差价,而不是盘子上的包浆。此时,其他竞价者对物品的估价就会对你在拍卖中的判断产生影响。因为这些估价就是你下次出售时面临的市场估价的分布样本,你当然需要把它考虑到此次拍卖中。这种情形下的估价形式被称为关联估价。其他人的三观也会影响你的心理底价,这是信息披露能产生作用的理论基础。

公共估价:假设政府要出售一片区域的石油勘探权,多家石油公司竞买。石油公司要报价,当然需要知道下面有多少石油存储量。但是这片区域下面有多少石油存储量谁也不能确切地知道真实的数值。每家石油公司都通过自己技术团队进行勘测、对比和推断,从而对这个常数给出一个预估值,然后根据这个预估值进行报价。

区分三种估价形式的实践意义是识别信息对竞买人的影响。

对于众多的拍卖形式,经济学家抽象出如下四种基本的拍卖模式:两个公开拍卖(英式拍卖和荷兰拍卖)和两个密封拍卖(第一价格和第二价格密封拍卖)。

单个物品的英式拍卖中,获胜者的支付大致等于最后退出的失败者的心理底价。这一点与另外一个密封拍卖的支付结果非常相近,即第二价格密封拍卖(Second-Price,Sealed-Bid auction,SPSB)。

第二价格密封拍卖有个最吸引人的地方是:在单物品拍卖中,竞买人的最优报价策略是报出自己的心理底价,即所谓说真话的拍卖。这对经济学家来说是足够亢奋的,因为说真话是最优报价策略,意味着可以找到最有效率的物品分配规则,而竞买人报价时也节省了精力去猜测对手的心理底价。因此,第二价格密封拍卖中,获胜者的支付就是次高报价者的心理底价,这与英式拍卖是相同的。

作为一种博弈形式,第二价格密封拍卖中竞买人面临着的策略选择也与英式报价相近。在英式拍卖中,竞买人的最优报价策略就是当现场价格还在自己的心理底线内时,则一直跟随提高报价,否则止步于此。因此,英式拍卖中最优报价策略是不隐瞒自己真实的心理底价。这与第二价格密封拍卖中竞买人的最优报价策略是一致的。

这两种拍卖形式的区别是,英式拍卖过程中竞买人的报价和退出信息会透露给其他竞买人。在私人估价假定下,这些信息不会影响其他竞买人的决策。因此,在私人估价形式中,英式拍卖和第二价格密封拍卖的博弈形式是等价的。但在关联估价形式下,这些信息会影响竞买人的心理底价,进而影响其报价。通常,披露信息充分的英式拍卖给拍卖人带来更多收益。

拍卖结果决定了未来的市场结构,这使得拍卖收益与有效分配并不总是一致的。这些都是实践中拍卖设计的复杂性所致。

即使是简单地把英式拍卖从线下搬到线上进行,也会遇到新的问题。最常见的一个现象叫做伏击(Sniping)。在线下,一场拍卖会的结束时间是不固定的,因为拍卖是否结束取决于拍卖中是否还有竞买人加价。虽说不固定,但通常英式拍卖过程比较快,分分钟见分晓,这里面还有拍卖师在现场控制节奏的因素。而

在线上拍卖,拍卖持续的时间理论上可以任意延长。比如,有eBay上早期卖者通常设置为7天,在拍卖开始的7天内,网民都可以提交报价。但大多数情况下,网民都是等待拍卖快要结束的时候才提交报价(这个就叫做伏击策略,即sniping),大概人都不愿意看到自已的报价被别人超过时的不爽。这就使得即使是英式拍卖,信息披露的作用也几乎不存在了,造成拍卖的有效性大大降低,卖者的收益也会受损。解决这个问题的方案也有不少,最常见的是以下三种,

第一种是一口价(Buy It Now)。在拍卖进行时,卖家设定一个固定价格(即称一口价)。如果在拍卖进行中的最高报价低于这个一口价,则任何买家可以按一口价买走这个物品,同时拍卖结束。如果拍卖进行中的最高报价超过了一口价,则一口价失效。对拍卖物品价高于一口价的竞买人而言,一口价就像一把达摩克利斯之剑,迫使竞买人赶紧提交报价,以使价格超过一口价。这样就有了竞买人充分的信息披露。

第二种解决伏击的策略是延时。如果结束前5分钟内有一个新的报价则拍卖会自动延长5分钟结束,直到最后一次报价后5分钟内都无人报价为止。这种设计有点类似于线下现场拍卖时,拍卖师最后拖长声调喊出的“1万元一次,万元——两——次,1——万——元—一最—一后——一次”。在央视广告招标中,为了配合拍卖师的这个延时策略,央视现场工作人员也会自发集体热烈鼓掌,让延时变得有趣而紧张。利用延时,竞买人的信息得到了充分披露,从而解决了拍卖效率问题。

第三种解决方案是模拟报价。为了解决竞买人不愿意过早暴露自已最高报价的心理问题,网站设计了自动模拟报价的工具。竞买人可以把自己最高的报价提交给这个工具,只要当前拍卖的最高出价小于自已的最高报价,这个工具就帮竞买人自动以最小增加额报价,直到到达自己的最高报价。

这三种方法是实践中已检验有效的方法,有效的原因在于都可迫使或诱使竞买人提早报价,以让信息能充分披露,达到增加拍卖效率的自的。实践的拍卖设计中对于信息披露的拿捏是最重要的环节之一

作为一种博弈形式,单物品的第一价格密封拍卖与荷式拍卖是完全等价的。

第一,竞买人在两种拍卖形式中面临着相同的策略选择,即选择相同的报价策略。在荷兰式拍卖中,竞买人将选择当拍卖物品的价格下降到什么水平时才示意愿意购买,而在第一价格密封拍卖中,竞买人将选择提交什么样的报价,这两种选择仅仅是形式不同,实质是一样的。

第二,在这两种拍卖形式中,竞买人都不能从拍卖过程中获得其他竞买人的任何有用信息,只能在拍卖结束时得到一些租关的信息。因此,在这两种拍卖博奔中,无论私人估价,还是关美联估价,竞买人的策略选择是一致的,他们的均衡策略一样,最后对拍卖人的收益也一样。

如果把拍卖当成一种博弈看,英式拍卖与第二价格密封拍卖是等价的(需要加上私人估价的条件),而荷兰式拍卖与第一价格密封拍卖是等价的。

事实上,在实际应用中人们更关心的是哪种拍卖形式能产生更高的拍卖收益。维克瑞研究了这个问题,其结论是只要是价高者得的独立私人估价拍卖,拍卖人的收益都与第二价格密封拍卖形式下的收益相同。这是著名的收益等价定理(Revenue Equivalence Theorem)。

对于单个物品的拍卖,在关联估价及其他合理假定下,四种基本拍卖形式给拍卖人带来的收益从大到小依次为:英式拍卖≥第二价格密封拍卖≥第一价格密封拍卖=荷兰式拍卖

在英式拍卖中,竞买人的信息被充分披露,因此给拍卖人带来额外的收益:荷兰式拍卖的信息披露最少,因此竞买人存在信息优势。经济学家史密斯(V.L Smith)通过他所创立的实验经济学证明:卖家的期收益依赖于拍卖方法的选择的,收益等价定理并不成立。

实际的拍卖设计最难的是对信息披露程度的拿捏。信息披露之所以重要,是因为有效的信息披露能使竞买人的信息优势消失(既然大家都知道了就没有优势了),从而拍卖人就会获得所谓“信息租金”的额外收益。这也是前面一直提到的英式拍卖为代么能给拍卖人带来更多收益的主要原因。但是,信息披露不当,也可能产生负向激励,如竞买人的串通。

实践的探索比理论更加复杂和惨痛。

五、广告匹配-市场价值

经济学家克拉克提出一个方法,可以有效地让这三个人都说出自己真实的效用。

Step 1:如果接受服务,则按某种方法确定支付。或者平分,或者按前面的方案,甚至随机确定,前面说了,这不重要。后面的克拉克税会有效纠正这步造成的偏差。为简单起见,我们暂按每人 100 元支付。

Step2:3 个人报告接受这个出租车服务给自己带来的真实效用。你可以撒谎,但看完整个机制,你就知道了,撒谎对自己没啥好处。假设 3 个人的真实效用分别是 50 元、120 元和 250 元,先假定他们报出了真实的效用。

Step3:根据报告的效用计算 3 个人的总效用,如果 3 个人的总效用和大于 300 元,则接受服务;否则不接受服务。本例中 50+120+250=420>300,所以接受服务。

Step4:找出影响决策的关键人物。所谓关键人物就是如果没有他存在,决策就会改变。本例中,阿云不是关键人物,因为即使没他在场,120+250=370>300,仍然会接受这个服务,决策没改变。同理,阿花也不是关键人物。只有阿红是关键人物,这是因为如果他不在场,阿云和阿花的真实效用和仅为 170 元,远小于 300 元的服务价格。所以不会接受现在这个服务,这就完全改变了原来的决策结果。

Step5:对关键人物征收“税”,税额为他的存在给其他两人造成的净效用变化值。阿红不在场时,其他两人不会买这个服务,总净效用为 0:而他的出现,其他两人的总净效用变为-30,因此阿红需要为此上缴 0-(-30)=30 元的“税”。这个“税”不会分给其他两个人,因为这会影响他们报告时的决策,可以作为他们三人以后的公共活动基金。

在单个物品分配的拍卖机制中,克拉克税就简化为第二价格密封拍卖的机制。因为在拍卖中,胜者对其他人效用的影响变化值就是次高报价。在更一般的机制设计中,克拉克税的方法就是维克瑞-克拉克-格罗夫机制(Vickery-Clark-Groves Mechanism),简称 VCG 机制。

VCG 机制到底是如何运作的?

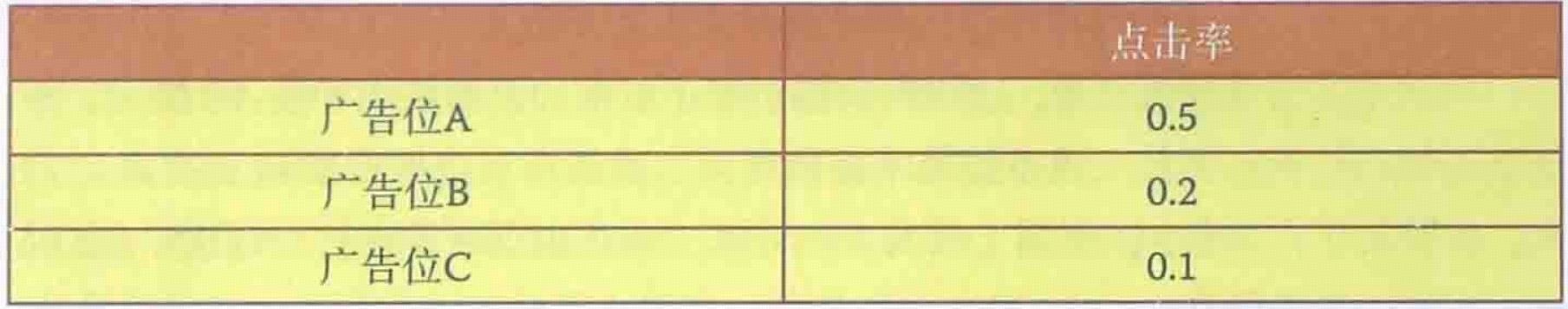

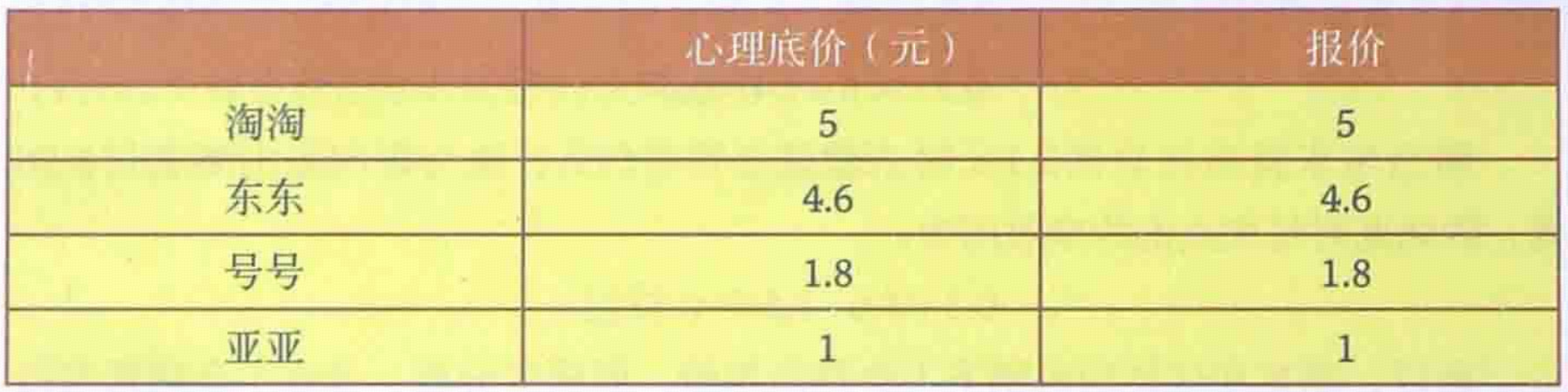

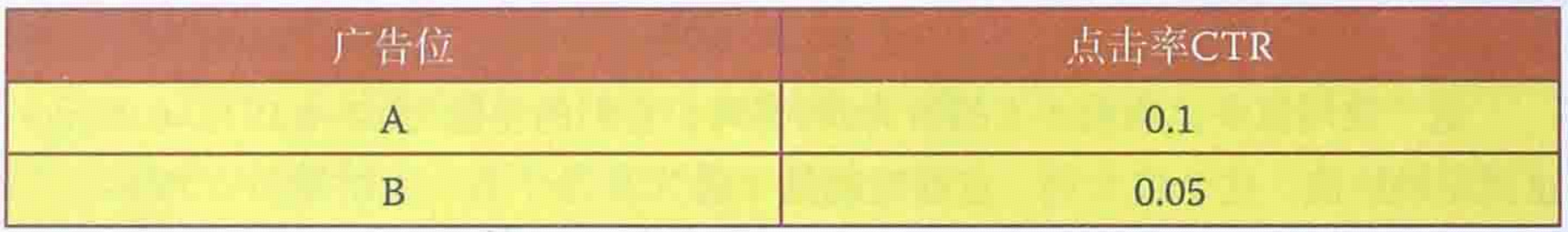

我们假设某个网页上有 3 个广告位,每个广告位的点击率分别是 0.5、0.2 和 0.1。为了分配这些广告位,让 4 个广告主淘淘、东东、号号和亚亚报价,表明自己愿意为每次点击支付多少钱。

按 VCG 机制的方法,应该这样为广告位分配广告,并收取相应广告费:

①按照报价多少,依次将最好的广告位(即点击率最高的)分配给报价最高的广告主,次好的广告位分配给报价次高的广告主,以此类推。这个例子中,淘淘获得广告位 A,东东分配到广告位 B,号号则在广告位 C 上展现广告。

②当发生点击时,淘淘、东东和号号分别按照 3.32 元、1.4 元和 1 元来支付,这个支付的数值是怎么得到呢?

我们以淘淘的支付为例说明。

VCG 机制的基本思想是权利和义务对等,你给别人造成多少影响,你就支付多少钱来弥补。因此,重点要计算淘淘给其他广告主带来的影响是多少。当淘淘不参与这次拍卖竞争时,其他广告主的总效用为(此时东东、号号和亚亚依次获得广告位 A、B 和 C)

4.6×0.5+1.8×0.2+1×0.1=2.76 元

而当淘淘参与拍卖时,其他广告主的总效用为(此时东东和号号获得广告位 B 和 C,而亚亚失去广告展现机会)

4.6×0.2+1.8×0.1+1×0=1.1 元

两者的差值为 2.76-1.1=1.66 元

这就是淘淘的广告每展现一次,淘淘对其他广告主带来的总效用的影响。这个影响按 VCG 机制的想法,应该由淘淘买单。因此,淘淘获得广告位 A,点击率为 0.5,所以淘淘为每次点击支付的价格应该为

1.66/0.5=3.32 元

东东和号号的支付价格计算也与此类似。

每次点击才支付 3.32 元,这样的价格引起了东东的羡慕嫉妒和恨:“3.32 元,爷也能支付得起啊!为什么我不提高下报价呢?”如果东东把报价从 4.6 元提高到 5.1 元,就获得了广告位 A.根据上面的方法计算,东东也仅需要支付为每次点击 3.56 元。东东会这样做么?

不会,因为这样做不会使东东“每次点击的净效用”增加。当东东按心理价值真实报价 4.6 元时,获得广告位 B,每次点击的支付为 1.4 元,因此每次点击的净效用为:

0.2×(4.6-1.4)=0.64 元

而当东东提高报价到 5.1 元时,他获得广告位 A,他为每次点击要支付 3.56 元,因此此时每次点击的净效用为:

0.5×(4.6-3.56)=0.52 元

所以,东东在这样的机制下不会提高报价,同样的分析,他也不会降低自己的报价。

对其他人的分析也类似。理论上可以证明,真实报价是 VCG 机制下的均衡报价。这是 VCG 机制最引人瞩目的性质。

六、广告匹配-稳定匹配

帕累托有效是匹配相对稳定的一个状态。

影响决策的不只有价格的因素,还需要非价格手段的匹配方法。

沙普利及其他研究者共同提出的方法就是一种集中式的非价格杠杆实现市场稳定的方法。

延迟接受机制俗称婚姻定理,经济学家虚拟的背景是如何把 N 个男生和 N 个女生一一匹配起来组成家庭,目标是每个家庭稳定幸福。这与把广告位和广告主匹配起来是完全类似的。

以下步骤,大家可以把广告位想像成男生,而把广告主比作女神,看这个婚姻的匹配过程是如何实现程序化和自动化的。

Step1:将每个广告位分配给能给它带来最高价值的广告主(多个广告位可以分配给一个广告主)。广告位 A 分配给淘淘,广告位 B 和 C 都分配给东东(注意这是暂时的)。此时,最多有 3 种情况出现:

1、广告主只分配到 1 个广告位:比如淘淘,那就暂时接受好啦,先有一个兜底的呗!

2、广告主分配到 2 个或 2 个以上的广告位:比如东东,广告主需要接受一个对自己价值最高的广告位,而拒绝掉其余广告位。这个例子中,东东接受广告位 B,而拒绝广告位 C。

3、广告主还没有分配到广告位:那就先等等,别急啊,你等的人总会出现的。

Step2:被拒绝掉的广告位 C 继续被分配给能给他带来价值次高的广告主。这个例子中,广告位 C 对淘淘、号号和亚亚的价值都是 2,所以随机给他分配一个广告主,如淘淘。此时又会出现上面的 3 种情况。

注意,在 Step1 中已经分配到广告位的广告主仍然可以在新的情况下重新选择。比如,淘淘在第一步就获得广告位 A,在这一步又分配到广告位 C,淘淘可以在这两者之间选择。根据价值矩阵,淘淘当然会继续选择 A。

以上过程循环进行,直至所有广告位分配完毕。

在上述过程结束前,每个中间分配方案都是暂时的,并不是最终接受的方案,所以称之为延迟接受机制。

在这个例子中,最终分配方案是:淘淘分配广告位 A,东东分配广告位 B,号号分配广告位 C。

与最优分配相比,这个分配方案的市场总价值是

12+7+2=21

略小于最优值 23。那么,这个方案的好处是什么呢?

我们知道,最优市场价值的分配只着眼于整体的优化,根本不考虑系统中每个个体的意愿,从而每个“分配不满意”的个体会产生改变当前分配的动力。这是系统不稳定的来源。

延迟接受机制则从头至尾考虑了每个个体的意愿,每个广告位被分配给了愿意投放在这里的广告主中能带来最大价值的那一个,而每个广告主也得到了愿意分配给他的广告位中能产生最大价值的那一个。

达到一个稳定的婚姻或广告匹配,这在经济学上称之为达到了帕累托有效。

在不损害其他人利益的情况下,能否改善系统中任何一个个体的价值?如果不能,则这个状态就是帕累托有效的;如果能,则表明这个匹配还存在着优化的空间。

维克瑞拍卖就是第二价格密封拍卖,它是一种更广泛的能产生市场总价值最大的机制一 VCG 机制的特例。这里,“V”代表的就是维克瑞 (Vickrey)。搜索广告采用的是所谓广义第二价格密封拍卖 (Generalized Second Price Auction, GSP 拍卖),虽然表面上是维克瑞拍卖的推广,但从市场价值方面看却与 VCG 机制完全不同。

GSP 拍卖的基本规则是这样的:

1、广告主的报价:每个广告主先向媒体报出一个价格,这个价格代表他愿意为每次点击向媒体支付的数字(但不是说这是实际的支付,实际支付不会超过这个数字)。

2、广告位的分配:报价最高的获得最好的广告位,这里的“最好”意味着点击率最高,即广告位 A;报价次高的获得次好的广告位,这里是点击率次高的广告位 B,以此类推。

3、广告主的支付:每个广告主按照排在其后一位的广告主的报价为每次点击支付。例如,3 个广告主小众、小五和小美依次报价为 4 元、2 元和 1 元,则小众分配广告位 A,小五分配广告位 B,而小美没有广告位。小众为每次点击的实际支付是 2 元(这是排在他后一位的小五的报价),小五为每次点击的支付是 1 元(这是排在他后一位的小美的报价),小美则不用支付。

3 个广告主单独改变自己的报价也不会获得更好的效用,所以报价 (4,2,1) 是一个纳什均衡报价。

GSP 拍卖与 GFP 拍卖不同,存在着纯策略的纳什均衡。有均衡意味着广告主的报价波动没有 GFP 时那么大,从而可以减少系统的效率损失。

回到小五的立场,他改变自己的报价不能获利,但他又觊觎小众的廉价诱人的支付价格。这叫什么?羡慕嫉妒恨啊!现在我给“嫉妒”做个定量的定义:小五和小众交换报价后,小五获得的效用与当前效用的差值就是小五对小众的嫉妒值。比如,在当前的例子中,小五和小众交换报价后,小五的效用变为

0.1×(42)=0.2 元

这个效用值要比当前小五报价为 2 时要高。它们的差值为 0.2-0.15 元=0.05 元这就是嫉妒值,这个值大到一定程度就是“恨”了。

怎么才能减少自己心中的嫉妒呢?这可是满满的负能量啊。从上面计算嫉妒值的式子可以找到答案,小五只能以提高自己的报价来减少这个嫉妒差值的大小。比如,小五把报价从 2 元提高至 2.5 元,那么上述差值就变为零了。此时,小五通过让小众每次点击多支付 5 毛钱而取得了心理平衡,不再嫉妒小众了。

但是螳螂捕蝉,黄雀在后,小五在嫉妒小众时,小美也在嫉妒小五。当小五以 2.5 元报价让自己的心理平静后,小美的心理不平静了:小五只花 1 元钱一次点击就获得了这个位置,这钱姐也花得起啊!与上面同样的道理,小美试图提升自己的报价,释放自己的嫉妒情绪。小美当前报价最低,不能获得广告位,从而效用是 0.所以,小美对小五的嫉妒值可以简单表示为

0.05×(2-小美的报价)元

很明显,当小美的报价从 1 元提升到 2 元后。她的嫉妒值就变为 0 了。换句话说,小美没有嫉妒的均衡报价就是 2 元。

现在轮到小五重新考虑自己的收益了,小五心理盘算起了小九九:他现在为每次点击的支付是 2 元,每次广告展现给小五带来的效用为

0.05×(4-2)=0.1 元

如果他与上一位的小众交换报价,其效用变为

0.1×(42.5)=0.15 元

所以小五对小众的嫉妒值是 0.15-0.1=0.05 元,小五有提高报价让自己心理平衡的动力。如果小五报价到 3 元以上,获得广告位 A,同样能收获一次展现 0.1 元的效用 (01×(4-3)) 元,但此时是没有嫉妒这样的负能量在小五心中。于是,3 元是小五没有嫉妒的均衡报价状态。

现在来看,当小五把报价提升到 3 元后,处在广告位 A 的广告主小众的反应。

小众当前报价是 4 元,实际为每次点击的支付是 3 元。他不会把报价降低到 3 元以下,因为那只能带来自己效用的下降;他也没必要提升当前的报价,因为在第二价格拍卖下,那不会有额外的好处。

因此,在这个数字例子中,三个广告主的报价 4 元、3 元和 2 元达到了一个彼此的均衡状态。在这个均衡中,三个广告主都消弥了嫉妒心,顾名思义,就叫作无嫉妒均衡 (Envy-Free Equilibrium)

GSP 拍卖中讲真话并不是一个占优均衡策略,不像 VCG 机制那样,广告主仍需要纠结报价策略的选择。

假如不是采用 GSP 机制,而是讲真话的 VCG 机制,结果会怎么样呢?

我们还以本节的这个数字例子说明。在无嫉妒均衡报价 (4,3,2) 时,一次展现搜索引擎的预期收益为

0.1×3+0.05×2=0.4 元

与 VCG 机制相比,这个值是大是小呢?

在 VCG 机制下,广告主的报价就是其心理价值 (5,4,2),大家回忆 5.4 节关于 VCG 机制下广告主支付数额的计算。当小众不参加竞拍时,小五和小美的综合效用为

0.1×4+0.05×2=0.5 元

当小众参加竞拍时,小五和小美的综合效用为

0.05×4+0×2=0.2 元

两者的差值是 0.3 元,因此小众为每次点击的支付是 0.3/0.1=3 元。同理,我们可以计算出小五和小美为每次点击的支付分别是 2 元和 0 元。这与上面 GSP 拍卖的结果是一样的。

事实上,理论上 VCG 机制讲真话的收益是 GSP 机制无嫉妒均衡收益的下限。

需要说明的一点是,实践中广告主出于各种各样的理由不会讲真话,那么此时按 VCG 机制的支付会低于 GSP 机制中无嫉妒均衡的收益。

GSP 拍卖虽然不能达到市场总价值的最优,但换来的是媒体收益的提升。这也是个不错的交易,所以 Googlei 最先应用的 GSP 拍卖机制迅速成为了搜索广告甚至其他互联网广告的业界标准做法。

为了减少广告投放中“被放鸽子”的概率,我们需要在广告投放前将广告的质量因素计算出来。

既能产生提升市场价值的效果,又能给媒体赚更多的钱,所以以广告营收为主的互联网公司会极端重视质量度的设计。对他们来讲,如何预估广告的点击率是个核心的商业技术。无论是百度,还是 Google,都在点击率预估上投入了大量的人力物力。

边际成本属于决策范畴,它与机会成本的区别在于,机会成本决定值不值的做某事,而边际成本或收益衡量的是值得投入多少去做这个事。

《互联网广告的市场设计》 作者:戎文晋/张茜